Francesco Prelati, un alchimista fiorentino alla corte di Barbablu

Quasi tutti conoscono Gilles de Rais, il nobile condottiero francese finito sul rogo come primo vero “serial killer” della storia, che sembra sia stato il modello per il celebre Barbablu della novella di Charles Perrault. Quasi nessuno invece, ricorda la figura di François Prelati, al secolo Francesco Prelati, prete ed alchimista fiorentino che fu per anni suo braccio destro, confidente e compagno di misfatti. Se continuate a leggere, scoprirete come questo piccolo eccelesiastico di Firenze, grande appassionato di Occultismo, divenne maestro di cerimonie della corte del Maresciallo di Francia Gilles de Rais, incriminato per il sacrificio rituale di oltre cento bambini, grazie alla presunta capacità di evocare un suo “Diavolo personale”, lo sfuggente Baron, che avrebbe dovuto rivelare il segreto per trasformare il piombo in oro e restituire così al nobile indebitato l’antico splendore.

L’antefatto

Ritiratosi a vita privata dal 1432, il Barone de Rais, Maresciallo di Francia e proprietario di favolose ricchezze, conta fra i suoi possessi castelli ed altri beni in Bretagna, nel Maine, nell’Anjou e nel Poitou. Grazie a queste ricchezze comincia a condurre una vita principesca, per la quale impiega somme di denaro esorbitanti. Gli sfarzi che si concede per la sua stravagante megalomania e per mantenere un seguito di cortigiani pressochè regale lo conducono in breve tempo a dilapidare l’immensa fortuna a sua disposizione, costringendolo nel giro di un paio d’anni, prima a svendere tutti suoi possessi ad eccezione di alcune sue residenze (come i castelli di Tiffauges e di Machecoul) e poi addirittura a contrarre debiti insostenibili. Secondo gli atti del processo che lo porta al rogo nel 1440, è questo il movente del suo coinvolgimento in pratiche di alchimia e di stregoneria: in un primo tempo infatti, il Barone tenta la ricerca della “pietra filosofale” per trasformare metalli vili in oro e riacquistare quindi facilmente le perdute ricchezze. Non riuscendo a nulla, si decide quindi ad un passo ancora più dissoluto, ossia l’ingaggio di maghi e stregoni che gli procurino l’intercessione del Maligno affinchè gli conceda nuovamente il perduto tenore di vita, anche a costo del sacrificio di decine di fanciulli.

Invia dunque il fidato Eustache Blanchet in Italia affinchè conduca a lui uno stregone in grado di evocare i demoni e questi torna con un monaco fiorentino di nome Francesco Prelati, che già all’epoca si era procurato una certa fama come sedicente evocatore di un diavolo di nome Barron che si sarebbe dichiarato in grado di soddisfare ogni desiderio in cambio di vittime umane. Della biografia del Prelati sappiamo pochissimo, aldifuori di ciò che lui stesso racconta di sè nel corso del procedimento davanti all’Inquisizione di Nantes. Afferma di essere nato a Montecatini nella diocesi di Lucca, di aver compiuto studi religiosi e di aver ottenuto la tonsura clericale dal vescovo di Arezzo, ciò che non gli impedisce di applicarsi alle arti occulte della geomanzia e dell’alchimia, sotto la direzione del medico fiorentino Giovanni da Fontanelle. Proprio la sua supposta capacità di evocare demoni gli vale l’ingaggio presso la corte del Barone de Rais.

Secondo la deposizione di Blanchet al processo, egli entrò in contatto con il Prelati grazie all’intermediazione di un certo Guglielmo da Montepulciano. Blanchet tenta di capire con domande serrate se il giovane è in possesso delle arti alchemiche e soprattutto della stregoneria e dell’evocazione dei demoni, e viene a sapere così che il monaco fiorentino ha già alla sua giovane età evocato il demonio Barron due volte, che gli è apparso una prima volta in forma di venti corvi e una seconda in guisa di giovane garbato. All’età di 24 anni, il Prelati si reca dunque in Francia con Blanchet per servire il signore de Rais presso la sua residenza di Tiffauges, che secondo gli atti inquisitori diviene il centro principale delle atrocità commesse dal primo “serial killer” della storia.

Alla corte di Gilles de Rais

Prelati riesce sin da subito a cattivarsi la fiducia del signore di Rais che ripone in lui la più grande fiducia per il recupero delle perdute ricchezze. Proprio il monaco fiorentino sarebbe l’istigatore della lunga catena di delitti attribuiti a Gilles de Rais dato che, come ha modo di spiegare al suo padrone, “col diavolo non si scherza”, ossia ogni concessione ottenuta deve essere acquistata a costo di sacrifici umani. Dopo i primi tentativi andati a vuoto di evocare il demone Barron, Prelati pensa bene di giustificarsi sostenendo che ci vuole ben altro per evocarlo, ossia la conclusione di un vero e proprio “patto col diavolo”. Gli fa così siglare un accordo, firmato col sangue, con cui il signore de Rais si sottomette interamente al demonio offrendogli tutto sè stesso ad eccezione dell’anima e della vita, ma promettendo in cambio gli occhi, la mano ed il cuore di un infante. La formula proposta dal Prelati e sottoscritta da Gilles de Rais è per la precisione “Vieni ogni volta che ti invoco, e ti donerò tutto ciò che vorrai, ad eccezione della mia anima e della diminuzione della mia vita”.

In breve, il demonio Barron evocato di fronte a Gilles finisce per non apparire mai se non, a detta dello stesso monaco fiorentino, in sola sua presenza sotto la forma di un giovane di 25 anni. In breve, la tremenda escalation di sacrifici umani compiuti a danno di bambini ed infanti, talvolta rapiti, talvolta adescati e talvolta anche semplicemente comprati in cambio di qualche cibaria per essere poi impiegati come sacrificio da rendere come offertorio al demonio, altro non è che il risultato del perverso artificio messo in atto dal Prelati per non perdere la fiducia di Gilles: ad ogni insuccesso, infatti, riesce a discolparsi soltanto “alzando la posta”, e sostenendo che lo scopo delle evocazioni non si raggiunge perchè il diavolo chiede di più. Si arriva così, secondo il processo, ad un numero di bambini uccisi pari almeno a 120, ma secondo numerosi cronisti dell’epoca gliene vengono accreditati (in maniera poco verosimile) fino a 800.

Il tragico epilogo

Per quanto ne sappiamo oggi, Gilles de Rais potrebbe benissimo non aver compiuto neanche uno dei delitti ascrittigli. Probabilmente il processo inquisitorio fu solo il modo tramite il quale nemici numerosi e potenti che un uomo come lui non poteva non avere, fra cui il vescovo di Nantes che presiederà il tribunale dell’Inquisizione che lo manda al rogo, si sbarazzano di una presenza ingombrante e troppo brillante non infastidirli. In effetti, ciò che provoca la rovina di quello che è passato alla storia come “Barbablu” non è la scoperta degli efferati delitti (che come accennato forse sono stati confessati solo sotto tortura) ma l’incredibile capacità di sperperare una ricchezza immensa, circostanza che lo porta a riprendere con la forza il castello di Sant-Etienne-de-Mer-Morte precedentemente venduto a Geoffroy le Ferron, tesoriere e uomo di fiducia del duca di Bretagna, che a sua volta lo cede al fratello Jean le Ferron, chierico dipendente dal vescovo di Nantes. In un colpo solo Gilles de Rais riesce a dare un pretesto al suo arcinemico Jean de Malestroit (vescovo di Nantes) per metterlo sotto processo, e ad alienarsi la benevolenza del suo antico protettore il Duca di Bretagna, finendo al rogo. Prelati invece, incredibile a dirsi, se la cava tutto sommato a buon mercato (indizio di più per pensare che il processo a Gilles de Rais fosse soltanto una resa dei conti).

Tornando al protagonista di questa storia infatti, sappiamo che, benchè condannato al carcere a vita, il Prelati riesce prima ad evadere, poi a trovare ricetto fuori dalla giurisdizione del Duca di Bretagna, per accreditarsi nuovamente come alchimista esperto presso la corte del duca René d’Anjou, che lo nomina capitano di Laroche-sur-Yon. Col nuovo nome francesizzato di François de Mont-catin (dal luogo di nascita), il chierico toscano riesce ancora una volta a mostrare la sua capacità di cavarsela in ogni occasione e addirittura si prende una sonora rivincita su quel Geoffroy le Ferron, divenuto tesoriere di Francia, a cui rimprovera la sua incarcerazione a Nantes nel corso del processo a Gilles de Rais. Lo invita infatti presso la sua residenza nel corso di una missione presso l’ammiraglio Prigent de Coetivy e poi lo fa incarcerare sotto pretesto di false lettere di tradimento verso il suo ospite. Riesce dunque ad ottenerne non la condanna, ma il pagamento di un forte riscatto per il suo rilascio, anche se, alla fine, questa bravata gli costerà la condanna a morte per ordine del Consiglio Reale di Carlo VII. L’impenitente alchimista, stregone ed evocatore di demoni sconta alla fine quella nequizia con cui aveva traviato il suo signore de Rais, salendo sulla pira del rogo verso la fine del 1446.

La meridiana del Duomo di Firenze: lo spettacolo del solstizio d’estate con lo gnomone più grande del mondo

Il periodo del Solstizio d’estate (attorno cioè al 21 giugno di ogni anno) è un momento particolarmente interessante per visitare il Duomo di Firenze, che oltre a straordinarie attrazioni turistiche come la Cupola del Brunelleschi e la Torre di Giotto, può offrire un singolare spettacolo in cui i raggi del sole si vanno ad allineare, grazie ad un antico ed ingegnoso gnomone, ad una meridiana solstiziale individuata diversi secoli fa con stupefacente precisione.

Ecco in cosa consiste lo spettacolare evento solstiziale all’interno del Duomo di Firenze: una delle finestre della Cupola riporta al suo interno una piccola “mensola forata”, attraverso il cui pertugio passano i raggi solari nel periodo del solstizio d’estate. Il fascio di luce di forma circolare viene così proiettato sul pavimento di una delle Cappelle laterali del Duomo, e precisamente la cosiddetta “cappella della Croce”, in un orario compreso fra le 12 e le 13. Nel corso di questo periodo di tempo, il fascio luminoso proiettato attraverso lo gnomone arriva a coincidere, sotto lo sguardo attonito di centinaia di turisti accorsi per assistere alla ricorrenza, con una lastra marmorea anch’essa circolare, che denota il momento in cui il sole raggiunge lo zenit nel corso del suo tragitto celeste ed è in questa collocazione sin dal 1510.

La prima particolarità dell’evento consiste proprio nel peculiare “strumento scientifico” impiegato per l’osservazione astronomica del solstizio d’estate: si tratta infatti di una meridiana che, differentemente da quelle che siamo abituati a vedere di solito, impiegano non il classico gnomone “ad asta”, bensì uno foro gnomonico, con la conseguenza che l’indicatore proiettato sulla meridiana non è rappresentato da una linea d’ombra ma, per l’appunto, e all’opposto, da un fascio luminoso di forma circolare. Questo particolare artificio dipende dalla elevata altezza da cui viene proiettato l’indicatore luminoso attraverso il foro gnomonico: poichè infatti la precisione delle misurazione aumenta con l’altezza dal suolo, le finestre della Cupola del Duomo rappresentano la collocazione ideale per questo tipo di esperienza scientifica ma, allo stesso tempo, accade che un eventuale gnomone ad asta proietterebbe al suolo un ombra eccessivamente sfumata, ovvero indefinita e quindi non in grado di marcare alcunchè. L’utilizzo di un foro gnomonico, opportunamente rimpicciolito (quello del Duomo misura circa 5 centimetri), consente invece di proiettare al suolo, secondo il principio del “foro stenopeico“, un fascio luminoso circolare dotato di un sufficiente grado di contrasto con l’ombra circostante.

Immagine che illustra il funzionamento della meridiana del Duomo di Firenze, con la relativa proiezione luminosa attraverso il foro gnomonico.

La particolarità dell’evento dipende dunque anche dalle elevate dimensioni di questa insolita “meridiana solare”. Proprio allo scopo di ottenere un’immagine sufficientemente nitida e quindi una misurazione accurata, il foro gnomonico si trova nella Cupola del Brunelleschi collocato ad una altezza di circa 90 metri, fatto questo che rende lo gnomone del Duomo di Firenze il più grande del mondo. Per rendere l’idea delle colossali proporzioni di questo gnomone, basti pensare che i tre più grandi dopo quello di Firenze non raggiungono, anche sommati tutti insieme, i 90 metri toccati in Santa Maria del Fiore. Si tratta in effetti degli gnomoni di Saint Sulpice a Parigi, quello in san Petronio a Bologna e quello in Santa Maria degli Angeli a Roma, le cui altezze sono pari, come si evince dall’opera dello Ximenes intitolata Del vecchio e del nuovo gnomone fiorentino, rispettivamente a 80 piedi, a 83 piedi e a 62 piedi e mezzo, cioè complessivamente circa 225 piedi (poco più di 73 metri).

Lo stesso Leonardo Ximenes, illustre studioso gesuita, riporta la croni-storia più completa e attendibile rispetto alla costruzione e ai trascorsi dell’insigne strumento di misurazione nella Prefazione ai quattro Libri che compongono la sua opera citata sopra. Nella sua opera pubblicata nel 1757, lo Ximenes individua in Paolo dal Pozzo Toscanelli, astronomo e cartografo famoso per aver collaborato con Cristoforo Colombo alla progettazione del suo visionario viaggio verso le Indie Occidentali, colui che l’aveva progettato, indicando il 1468 come data più verosimile per la sua entrata in funzione. L’ipotesi formulata dallo Ximenes viene definitivamente confermata, a meno di un eventuale scarto di soli pochi anni circa la data di installazione, nel 1979, anno in cui l’addetto all’archivio del Museo dell’Opera del Duomo rende pubblico il ritrovamento di un documento relativo al pagamento di un compenso a favore di Bartolomeo di Fruosino per la realizzazione di un modello in bronzo fatto per conto di Paolo Toscanelli nell’ambito della realizzazione dello gnomone astronomico. Il documento riporta testualmente quanto segue:

Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze

Quaderno Cassa, serie VIII-1-61, anno 1475, carta 2v MCCCLXXV

Spese d’Opera

E adí detto (16 agosto) lire cinque soldi quindici dati a Bartolomeo di Fruosino orafo, sono per il primo modello di bronzo di libbre 23 once 4, fatto per Lui a istanza di maestro Paolo Medicho per mettere in sulla lanterna, per mettere da lato drento di chiesa per vedere il sole a certi dí dell’anno.

Lire 5 soldi 15

Il cerchio di luce proiettato attraverso il foro gnomonico va a sovrapporsi lentamente sopra il marmo solstiziale installata nel 1510, sotto gli occhi dei turisti incuriositi

Questo strumento rimane di effettiva utilità scientifica per quasi tre secoli: fino alla metà del Settecento infatti la meridiana di Santa Maria del Fiore risulta in grado di competere in precisione con il telescopio, mentre successivamente, migliorie sempre maggiori su quest’ultimo strumento renderanno le misurazioni nel Duomo di Firenze obsolete. Le misurazioni solstiziali rimangono in vigore come semplice manifestazione folkloristica su iniziativa del direttore dell’Istituto Ximeniano Giovanni Giovannozzi e del suo succesore Guido Alfani, allo scopo di incentivare la conservazione del marchingegno di grande valore storico e culturale, ma soltanto fino alla metà degli anni Settanta del Novecento, quando la tradizione va a smarrirsi. Su impulso degli studiosi Piero Ranfagni dell’Osservatorio di Arcetri e di Alberto Righini, del Dipartimento di Astronomia e Scienze dello spazio dell’Università di Firenze, che ne fanno richiesta all’Opera del Duomo, la suggestiva consuetudine viene infine ripristinata a partire dal 1996, e vi si può ancora oggi partecipare nel mese di giugno grazie al coordinamento scientifico del Comitato per la Divulgazione dell’Astronomia, del Museo ed istituto di Storia della Scienza e del Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio dell’Università degli Studi di Firenze.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma è necessaria la prenotazione e la spiegazione dell’evento è effettuato soltanto in lingua inglese, per venire incontro alle esigenze di una platea che, composta prevalentemente di turisti da tutte le parti del mondo, è sicuramente internazionale.

Per una trattazione più completa sul funzionamento, sull’utilizzo scientifico, e sulla storia della meridiana del Duomo di Firenze si può leggere l’approfondito articolo di Righini e Ranfagni.

Se volete vedere il suggestivo fenomeno all’opera, per rendervi meglio conto di quanto raccontato sopra, guardate il video, che mostra il circolo di luce nel momento in cui va a sovrapporsi al marmo solstiziale.

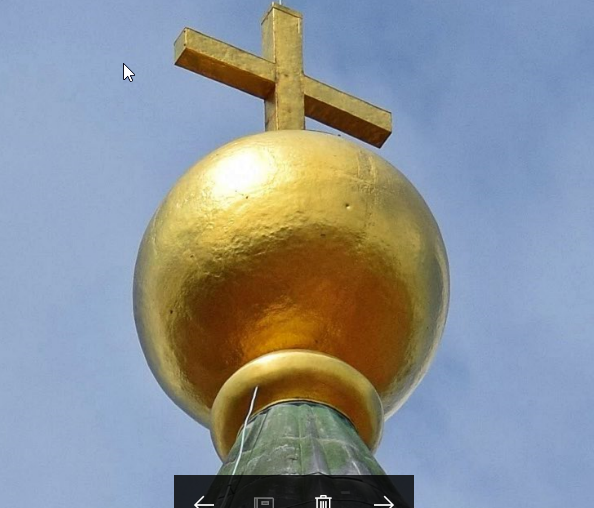

La palla d’oro sulla lucerna del Duomo: quattrocento anni di fulmini e saette

Il disco di marmo bianco in Piazza del Duomo che ricorda il punto in cui cadde la palla dorata dalla lanterna della cupola il 27 gennaio 1600

Prima o poi l’hanno notata tutti i fiorentini che passano di frequente in piazza del Duomo e, credo, anche i turisti più attenti ai dettagli: sto parlando della lastra di marmo bianco, di forma circolare, piazzata nella parte posteriore di Piazza del Duomo a Firenze, isolata in mezzo ai classici blocchi di pietra grigia che compongono l’intero lastricato della piazza dedicata al santo protettore della città. La sua collocazione salta all’occhio all’osservatore attento, non solo perchè completamente “fuori contesto” rispetto al resto del lastricato, ma anche perchè la sua peculiare posizione non lascia indovinare in nessun modo la sua funzione, e d’altra parte la lastra circolare è completamente liscia e senza iscrizioni esplicative che aiutino il visitatore a capirci qualcosa. Eppure la maggior parte dei fiorentini sa di cosa si tratta, dato che rappresenta l’unico segno tangibile di uno dei più famosi aneddoti della storia di Firenze, quello della rovinosa caduta per via di un fulmine della palla dorata che adorna tutt’ora la sommità di Santa Maria del Fiore.

Il punto di Piazza del Duomo in cui si trova il disco di marmo bianco che ricorda la caduta della palla dorata del Verrocchio nel 1600

In effetti, la lastra bianca circolare, rappresenterebbe, secondo la tradizione, il punto in cui venne cadere, a seguito di un fulmine che la colpì nella notte fra il 26 ed il 27 gennaio 1600, la grande palla di rame dorato che, sormontata dalla croce, adorna la sommità del “Cupolone” del Duomo di Firenze. Per chi desidera ammirare le vestigia di quel lontano evento, il tondo bianco che lo rammenta è collocato nella parte posteriore destra del Duomo (guardando la facciata), ossia nello slargo in cui sfociano via del Proconsolo e via dell’Oriolo. E’un punto facile da individuare prendendo come riferimento l’ottagono della Cupola di Brunelleschi: basta infatti individuare l’unico lato “completato” con la galleria in marmo bianco di cui Michelangelo ebbe a dire che sembrava una gabbia per i grilli. Proprio alla base di codesto lato, ad una ventina di metri dal Duomo, si trova il segno che commemora la caduta della ponderosa palla.

Le notizie più dettagliate sulla caduta della sfera dorata colpita dal fulmine nel 1600 ci sono riportate da Fernando Leopoldo del Migliore, il quale racconta che un fulmine cadde alla quinta ora di notte con grandissimo rumore e danno corrispondente. Narra che vennero giù non solo la palla con la croce, ma anche infiniti pezzi di marmo, scheggiati con tale veemenza dalla forza degli elementi che ne arrivarono frammenti fino a Via de’ Servi. A suo dire le persone abitanti nei dintorni ne ritrassero tale spavento che parve loro arrivata la fine del mondo e che ad una voce il popolo non faceva che chiedere misericordia.

La ricostruzione fu molto veloce grazie al provvido e sollecito intervento del Granduca Ferdinando II, come testimoniato dalla fitta corrispondenza con l’Opera del Duomo. Francesco Bocchi ricorda in una sua lettera come “il volere del Granduca che tutto appuntino si ricostruisse a norma dell’antico modello fu adempiuto. Solamente di tenne la palla un poco più grande; e nella palla, per consiglio del Buontalenti, fu praticata una finestrella, che dà luce a chi vi è dentro, e serve per uscita più sicura a chi, per lavori o per accendere i panelli in occasione di luminarie, è obbligato a salir sulla croce. ” Nella stessa lettera il Bocchi rammenta che “Il nodo, ch’ è sotto la palla, pesò libbre’ 1290: l’armatura della palla libbre 3094; e con la palla, 5030: la croce andò a 1080. La doratura della croce valse 120 scudi”. Nel 1602, in data 21 ottobre, la palla veniva nuovamente ricollocata, e nel maggio 1603 vennero collocate all’interno della croce alcune reliquie, dato che all’epoca non si conoscevano ancora mezzi migliori di difesa contro i fulmini che raccomandarsi ai santi. Della croce e della palla originali, della cui rovina Matteo Nigetti fece un disegno andato purtroppo disperso, furono tratte ben tre libbre d’oro ma non sembra ne residuasse niente in quelle reinstallate. Per il restauro dell’opera del Verrocchio furono convocati a Firenze i più valenti orefici dell’epoca, e la commessa fu affidata infine all’artista Matteo Manetti, che per il grande onore commessogli non chiese alcun compenso. Il lavoro di restauro fu concluso dal Manetti il 18 settembre 1802, dopo appena un mese di lavori e, per l’eccezionale perizia dimostrata, l’orefice fu insignito del titolo di orefice dell’Opera del Duomo.

La palla d’oro sormontata dalla croce forgiata nel 1602 da Matteo Manetti in sostituzione di quella del Verrocchio

Realizzata a partire dal 1468 dal maestro orafo e valente artista Andrea del Verrocchio, noto per aver tenuto a bottega a dipingere un giovane Leonardo da Vinci, la sfera di rame ricoperta d’oro fu issata sulla sommità della lucerna del Duomo il 27 maggio 1471, e divenne sin da subito orgoglio e vanto dei fiorentini, con i suoi due metri e mezzo di diametro e le quasi 20 tonnellate di peso. Eppure, sin dagli esordi, il suo destino non sembrò promettere per il meglio, dato che il 5 aprile del 1492, appena una ventina di anni dopo il suo esordio, un primo fulmine fece rovinare un terzo della lanterna e crollare la cupola in ben cinque punti. L’avvenimento è menzionato con dovizia di particolari nelle Ricordanze di Tribaldo de’ Rossi, che oltre a riportare in dettaglio i danni ricevuti dal Duomo, ricorda come lui stesso e molti del popolo portarono a casa grossi pezzi della lucerna per ricordo, mentre i capi dell’Opera del Duomo vedendo le pessime condizioni in cui versava, già pensavano di sfare la lucerna e rifarla per intero, per quanto il danno paresse ammontare a più che 5000 fiorini. La rovina fu tale che i superstiziosi fiorentini, la cui fantasia era allora già eccitata dalle infuocate prediche del Savonarola (che aveva predetto entro le calende d’agosto grandi mali su Firenze), intesero le distruzioni causate al Duomo come presagio divino circa la funesta dipartita del Magnifico Lorenzo de’ Medici, morto infatti l’8 dello stesso mese.

Lanterna del Duomo di Firenze oggi, sormontata dalla sferra di rame dorato con croce ricostruita ed innalzata nuovamente nel 1602.

Se molti dei fiorentini ricordano il perchè di quella lastra bianca, la maggior parte di loro non sa però che la grande sfera dorata fu tormentata nel corso della sua lunga storia da numerosi accidenti dovuti alla sua posizione preminente nell’ambito della skyline fiorentina, che finiva per attirare fatalmente le scariche elettriche nel corso dei temporali, così come similmente succedeva alla banderuola in cima alla torre del Palazzo Vecchio. Così, nel corso di quattro secoli, furono quasi una trentina le saette che andarono a segno sulla sommità del lucernario del Duomo, quando più quando meno rovinosamente, e fra queste quella del 1600 è rimasta più famosa delle altre proprio per la rovinosa caduta della sfera. Abbiamo notizia dei molti danni ricevuti per via dei fulmini dalla Cupola del Duomo grazie alle cronache dell’epoca, e in particolare al Diario fiorentino redatto nel corso di una intera vita dallo speziale Luca Landucci, il quale ci informa che, nel solo anno 1542, particolarmente nefasto per il Cupolone di Firenze, due saette colpirono con pochi danni la sommità del Duomo nei giorni 6 e 18 settembre, poi di nuovo il 18 ottobre vi fu un temporale che colse a suon di fulmini sia la cupola di Santa Maria del Fiore che Palazzo Vecchio, e infine il 22 dicembre una saetta esiziale colse il lucernario del Duomo causando una tale rovina, il cui danno fu stimato ammontare alla favolosa cifra di 12.000 scudi. Basti pensare poi che, prima di quello famoso del 1600, si ricordano decine di altri fulmini andati a segno contro la cupola del Duomo: oltre a quelli del 1542 ricordati dal Landucci, infatti, le cronache del tempo riferiscono di una saetta nell’aprile 1494, di una il 9 agosto 1495 che ruppe una colonna della lanterna, di una nel giugno 1498, di una il 4 novembre 1511, di una nel 1536, di più fulmini nell’anno 1542 in un sol giorno, di una il 5 novembre 1570 che procurò molti danni, quindi di una il 2 ottobre 1577 che gettò a terra un nicchio grande di marmo che venne a cadere dinanzi alla porta dell’opera); dunque ancora il 3 novembre 1578 in cui due fulmini provocarono gran rovinio dei marmi, dei quali uno cascò sul canto di via dei Martelli e pesava 800 libbre; infine uno del 28 agosto 1586 che gettò i rottami fino in Borgo S. Lorenzo.

Successivamente a quello storico del 1600, ve ne furono ancora uno il 22 agosto 1699 e uno il 13 giugno 1776 con danni di grave entità. Cesare Guasti, nella sua opera La cupola di Santa Maria del Fiore pubblicata nel 1857, rammenta come nel 1822, ben 70 anni dopo che Benjamin Franklin aveva inventato il parafulmine, si pensò infine di proteggere la Cupola, con la sua lucerna e la palla dorata, tramite “pali elettrici”, anche se inizialmente l’idea rimase lettera morta. Se ne ricominciò a parlare nel 1828 quando fu sentito l’architetto Gaetano Baccani e il Padre Giovanni Inghirami delle Scuole Pie. Quest’ultimo, consigliò di mettere “due spranghe”: una sulla cupola e una sul campanile. Nuovamente, non si ha tuttavia notizia di alcuna decisione anche in questo frangente, e si deve arrivare fino al 1859 per l’installazione dei “pali elettrici” ad opera dei Padri Scolopi Giovanni Antonelli e Filippo Cecchi. Ancora una volta, però, la cattiva sorte della Cupola del Duomo sembrò insuperabile: i “pali elettrici” non furono infatti di grande utilità, dato che due fulmini ancora colpirono la Cupola, uno violento il 16 agosto 1879 che abbattè parte di un costolone prospicente la piazzetta delle Pallottole danneggiando la terrazza di Baccio D’Agnolo mentre un altro cadde il 19 giugno 1885, fortunatamente senza danni. Nonostante le alterne vicende anche successive all’installazione del parafulmine, l’enorme sfera dorata è oggi ancora la stessa forgiata nel 1602 dall’orefice Manetti e vanta quindi più di 400 anni di vita (415 per la precisione). Curiosità nella curiosità, nel 2002 il restauro del pregevole manufatto aureo è stato finanziato dalla prestigiosa azienda di oreficeria Giusto Manetti Battiloro, il cui fondatore, Luigi, poteva vantare nel 1820, quando creò l’azienda che poi lascerà al figlio Giusto, di essere il discendente in linea diretta alla quinta generazione del grande maestro Matteo e di Dianora Dolci, come mostrato nell’albero genealogico della famiglia che illustra le ben quindici generazioni di arte orafa della famiglia Manetti. La palla dorata fu quindi sfortunata nel corso dei secoli, ma ha portato certamente bene al grande artista che la fece rinascere a nuova vita.

Il Castello di Sammezzano: un palazzo in stile moresco nella patria del Rinascimento

Facciata principale del Castello di Sammezzano

La caratteristica principale del Castello di Sammezzano, che lo fa spiccare in mezzo alle centinaia di pur meravigliose ville e palazzi a Firenze e dintorni, è il suo stile “moresco”, così raro in Italia e certamente così difforme dalle linee stilistiche dell’architettura rinascimentale che siamo abituati a vedere in Toscana.

Abituati come siamo ad essere circondati da straordinari esempi di architettura rinascimentale o, al più, gotica – riflessa in edifici famosi in tutto il mondo e progettati da straordinari architetti che si studiano sui libri di storia dell’arte, si resta certamente stupiti nell’apprendere che l’unico esempio di edificio monumentale in stile moresco in Italia, aldifuori della Sicilia, si trova proprio a pochi kilometri dalla nostra città: il castello di Sammezzano a Leccio.

Anche se troppo pochi ancora lo sanno, infatti, questa stupefacente residenza in stile eclettico fonde il prevalente stile “moresco”, caratterizzato dai tipici motivi geometrici che siamo abituati ad associare ad una vacanza in Andalusia, con decorazioni più propriamente riconducibili all’arte indiana. Ciò che stupisce di questo castello, che riecheggia in ogni suo particolare, tanto negli esterni quanto negli interni, le atmosfere del vicino e dell’estremo oriente è appunto trovarlo a poca distanza da Firenze, patria di quel Rinascimento che è stato fra le altre cose “canone” dell’architettura italiana per secoli.

Uno degli interni del Castello ispirati allo stile “moresco”

Certamente ci potremmo aspettare qualcosa di simile in Sicilia, ma a Firenze trovarsi di fronte il castello di Sammezzano rappresenta un’apparizione pressochè estatica, che fa viaggiare lo spettatore nello spazio e nel tempo, fuori da tutti gli schemi a cui è abituato tutti i giorni. Siamo infatti nel Valdarno, e in particolare a Leccio, frazione del comune di Reggello che, curiosamente, è famosa prevalentemente per la presenza di un outlet che propone marchi celebri come Prada e Tod’s piuttosto che per questa meraviglia “nascosta”.

E nascosta è rimasta infatti per molti anni, all’esito di una storia piuttosto tribolata e purtroppo non ancora risolta. Tuttavia, ed è notizia di pochi giorni fa (9 maggio 2017) il Castello dopo anni di incuria è stato finalmente aggiudicato ad un nuovo proprietario, in questo caso una società degli Emirati Arabi Uniti che se l’è aggiudicato per la cifra di 15 milioni e 400 mila euro, cosa che fa balenare una piccola scintilla di speranza che il complesso venga finalmente riqualificato e aperto al pubblico.

Per capire appieno il pregio storico ed artistico del Castello di Sammezzano, basta ricordare che questo imponente maniero ed il suo parco sono risultati vincitori dell’Ottava Edizione (2017) del censimento “I Luoghi del Cuore”, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, con ben 50.141 preferenze. Questo significa che questo monumento è particolarmente amato ed apprezzato in Toscana e che, grazie alla paziente e preziosa opera dei volontari del gruppo Save Sammezzano, la fama del magnificato edificio è arrivata anche fuori dai confini regionali, consentendogli di raccogliere preferenze anche nel resto d’Italia.

Per maggiori informazioni sull’ex-hotel e sulle attività connesse, si può visitare il sito appositamente al Castello di Sammezzano.

Le botteghe degli orafi su Ponte Vecchio: perchè ci sono solo gioiellerie e argenterie

Ponte Vecchio è famoso per la sfilza di botteghe di orafi e gioiellieri che ci stanno sopra ed oggi appare certamente normale che uno dei “luoghi-simbolo” di Firenze sia sede di soli esercizi di preziosi e beni di lusso. Tuttavia, non è stato sempre così, e ciò che a noi oggi sembra perfettamente normale è in realtà frutto di un preciso provvedimento mirante a “nobilitare” il ponte più antico e importante della città.

Ma cominciamo dal fondo: siamo nel 1593, e l’allora Granduca Ferdinando I, figlio di Cosimo I e fratello di Francesco, emana un decreto con cui “sfratta” artigiani e commercianti che avevano occupato fino a quel momento i fondachi su Ponte Vecchio: si tratta di beccai, erbivendoli, pesciaioli e altri commercianti “minuti”, che ci si erano installati sin dal 1345, anno in cui, dopo la disastrosa alluvione che lo aveva travolto, il principale ponte di Firenze era stato ricostruito su tre solidi arconi.

I tradizionali sporti in legno che serrano le botteghe degli Orafi su Ponte Vecchio

Per motivi certamente di decoro di un così importante snodo della viabilità cittadina e forse anche perchè potevano permettersi di pagare imposte più alte, Ferdinando I decide di liberare queste botteghe collocate in un contesto privilegiato a favore di orafi e argentieri, con divieto di installarvi attività differenti dal commercio di preziosi. Il Granduca prevedeva, infatti, col suo editto del settembre 1593, che Ponte Vecchio fosse sbarazzato entro il successivo 2 maggio 1594 (in pratica il giorno successivo alla festività tradizionale del Calendimaggio – cioè il 1° maggio), di tutte le “arti vili”, quali beccai, pizzicagnoli, trecconi ed altri piccoli rivenditori, in quanto il ponte risultava “luogo assai frequentato da gentiluomini e da forestieri”.

Soluzione naturalissima per un Ponte che anche oggi è meta di centinaia di migliaia di visitatori l’anno e rappresenta uno dei monumenti più famosi al mondo: ancora oggi, oltre quattro secoli dopo il provvedimento granducale, infatti, le tradizionali “madielle” (cioè le vetrinette con gli sportelli in legno) luccicano dei bagliori dei metalli più preziosi.

Oltre alle spiegazioni più verosimili del decreto granducale, sono state proposte anche altre versioni, forse meno credibili ma comunque gustose. Una prima variante rispetto alla versione “ufficiale” dell’avvenimento, e forse quella più aneddotica, è che la presenza di beccai e altri commercianti di vettovaglie disturbasse, con lo schiamazzo provocato dalla moltitudine di popolo richiamato, la passeggiata del Granduca, che decise pertanto di collocare uno spettacolo migliore per gli occhi e per la sua pace; non è tuttavia molto verosimile, considerato che il Corridoio Vasariano esisteva sin dal 1565 (per volere del padre suo Cosimo I) ed aveva appunto la funzione di preservare tale percorso per il sovrano.

Un’ulteriore variante fa invece riferimento alla situazione igienica creata dalle attività presenti in precedenza su Ponte Vecchio, e si ricollega a quella motivazione di “decoro” che appare la più credibile: sembra infatti che la presenza di beccai e pesciaioli fosse non solo origine di un gran cattivo odore, ma anche di inquinamento delle acque d’Arno in cui venivano precipitati scarti di bestiame e pesci, mentre arti nobili come il commercio di preziosi non generava scarti di lavorazione.

E pensare che i beccai erano stati costretti nel 1442 a spostarsi su Ponte Vecchio, in modo da segregare tale insalubre attività (che generava miasmi, carogne e resti di carne) dalle abitazioni del centro cittadino: in pratica quindi, tale collocazione rappresentava inizialmente una situazione di “ghettizzazione” di questo tipo di commercio, mentre un secolo e mezzo dopo rappresenta un punto già considerato “di pregio”. In ogni caso sono sempre i beccai che, nel giro di un tempo relativamente breve vengono sfrattati.

Tutto ciò che residua oggi, a poco più di quattro secoli dal “Bando di cacciata” di Ferdinando I, delle pre-esistenti attività di vendita di vettovaglie e cibarie varie è la minuscola piazzetta di forma triangolare che si trova giusto all’imbocco di Ponte Vecchio, dalla parte “di quà d’Arno”: delimitata da via de’ Gerolami e dal Lungarno Archibusieri, la piazzetta riporta ancora lo storico nome che ne denotava la funzione, ossia “Piazza del Pesce”.

Piazza del Pesce vista dall’arco della Torre degli Amidei

In effetti, i pesciaioli vennero trasferiti dalla piazza suddetta, prima in Mercato Vecchio (che si trovava dove ora sorge Piazza della Repubblica) e, successivamente, nell’attuale Piazza dei Ciompi, assieme alla Loggia del Pesce che venne per l’occasione smontata e rimontata nella nuova collocazione. La “beccheria” invece, cioè la concentrazione delle botteghe dei macellai si sposta a Mercato Vecchio è lì rimane, fino alla bonifica ottocentesca dell’area, che porta la vendita di cibarie all’attuale Mercato di San Lorenzo.

Bernardo Buontalenti miracolosamente scampato alla frana di Costa San Giorgio

Il collasso di Lungarno Torrigiani non è storia nuova a Firenze: ben due volte l’attuale costa dei Magnoli, che incombe su quel tratto di strada è già franato rovinosamente in passato e, uno di questi eventi è rimasto famoso per un celebre aneddoto occorso al geniale architetto Berardo Buontalenti, che in tale occasione scampò miracolosamente la vita quand’era ancora giovanissimo.

Ritratto di Berardo Buontalenti

Anche se ho personalmente molti dubbi sul fatto che, come affermato dai vertici di Publiacqua, la voragine prodottasi su Lungarno Torrigani nella notte fra il 24 ed il 25 maggio sia dovuta allo storico dissesto idrogeologico della collina soprastante, il disastroso evento che ha inghiottito buoni 200 metri di strada offre il destro per ripescare una gustosa curiosità relativa proprio all’instabilità del poggio detto appunto, per questo motivo, “delle Rovinate”.

Il toponimo storico dell’attuale costa dei Magnoli, che allude in maniera colorita ed incisiva ai continui smottamenti ed eventi franosi della collina (“rovinate” sono le frane ma, per un interessante caso di polisemìa, sono anche le costruzioni danneggiate dagli smottamenti) è riflesso nel nome oltre che nella storia di numerosi edifici che sorgono infatti sotto il poggio o a mezza costa (come Palazzo Capponi alle Rovinate in via de’ Bardi oppure la chiesa di Santa Lucia dei Magnoli detta “Santa Lucia delle Rovinate”), in ricordo di almeno tre devastanti eventi franosi ricordati dalle cronache: quella del 1284, quella del 1373 e quella del 1547.

Proprio a quest’ultima, disastrosa, occasione, si riferisce il celebre aneddoto di cui voglio parlare oggi, con Bernardo Buontalenti (architetto, scenografo e artista poliedrico noto ad esempio per aver progettato i giochi d’acqua della Villa Medicea di Pratolino) come protagonista: in tale anno, infatti, si assiste all’ennesimo smottamento della collina di san Giorgio, soprastante l’attuale via de’ Bardi, ed il piccolo Bernardo, ancora in tenera età, vede la casa in cui abitava con la famiglia travolta e distrutta.

Come ricorda il Lapini nella sua cronaca intitolata “Diario fiorentino”, “a’ dì 10 di novembre 1547, a ore 16 in circa, cominciò a smuoversi e rovinare il Poggio di San Giorgio, dirimpetto a S. Lucia”. La grande frana della collina, che interessò in particolare, come ci ricorda il Vasari, il costone su cui sorgeva l’abitazione del ricco commerciante di lana Lorenzo Nasi (committente fra l’altro del celeberrimo dipinto Madonna del Cardellino di Raffaello Sanzio), interesso un gran numero di edifici fra cui la casa in cui Bernardo, allora sedicenne, abitava con la propria famiglia.

Nel crollo dell’abitazione, il futuro e geniale artista, accreditato di numerose invenzioni, perse tutti i familiari e rimase lui stesso sepolto sotto le macerie: scampa alla morte in modo fortuito, poichè si trovava sotto un arco che, per la sua conformazione, aveva resistito al carico dei macigni, proteggendo il ragazzo.

Unico scampato alla distruzione e della casa e della famiglia, Buontalenti viene estratto dalle macerie illeso in modo pressochè miracoloso ma, nonostante l’immane tragedia occorsagli, dal male nacque un bene, in quanto il ragazzo fu accolto in Palazzo Vecchio dall’allora granduca Cosimo I dei Medici, che provvide sia al suo mantenimento che alla sua istruzione.

L’eco dell’avvenimento occorso al celebre artefice si ritrova commemorata in un dipinto che Bernardo volle collocato nella lussuosa residenza cittadina che ebbe modo di acquistare nell’età matura: ancora oggi all’interno del Palazzo Buontalenti di via de’ Servi si conserva infatti in un riquadro affrescato da Niccolò Lapi intitolato appunto “Bernardo Buontalenti salvato dalle rovine della sua abitazione ” (riportato di seguito).

Buontalenti salvato dalle rovine, affresco di Niccolò Lapi nel Palazzo Buontalenti in via de’Servi

Quel che più eccita la fantasia, aldilà dell’aneddoto occorso all’ottimo artista è considerare come nell’evoluzione della vita di questo eccellente artefice, una grande e luminosa carriera come architetto, ingegnere militare, scenografo, pittore e inventore poliedrico presso la corte granducale, e come allievo e discepolo del Vasari, sia stata propiziata da un evento tragico che lo lasciò ancora giovanissimo senza niente e nessuno: per dire, i casi della vita…

Madonna delle Arpie o delle Cavallette? Un enigma firmata Andrea del Sarto

La mostra su Rosso Fiorentino e Pontormo in corso a Palazzo Strozzi è stata l’occasione per rivedere un dipinto non solo pregevole artisticamente ma anche curioso: si tratta della tavola che viene tradizionalmente denominata “Madonna delle Arpie“.

Il capolavoro di Andrea del Sarto prende l’insolito appellativo da un particolare della tela: essa raffigura infatti al centro una Madonna con Bambino che si erge su un piedistallo, il cui basamento è adorno di ambigue figurette zoo-antropomorfe. Si tratta di figure alate e dalle zampe belluine ma con con volto e braccia umane e, a motivo di queste loro caratteristiche vengono identificate già dal Vasari con le celebri figure mitologiche che infestavano la Troade.

In effetti l’identificazione è verisimigliante, e certamente si è ritenuto nel tempo che l’inserzione del motivo mitologico all’interno del dipinto avesse semplice valenza decorativa, dovendosi imputare, al più, al bizzarro estro del celebre pittore la scelta dei curiosi personaggi leggendari, che nei secoli sono stati interpretati anche come sfingi.

Nel 1984, lo studioso Antonio Natali ha proposto una convincente interpretazione del significato del dipinto, che spiega in effetti in maniera credibile anche la natura delle curiose figurette. Secondo lo studioso, gli esseri alati che adornano il podio della Madonna non sono Arpie bensì “cavallette” o “locuste”: il riferimento è ad un passo dell’Apocalisse (IX, 7-10) secondo il quale locuste con facce “di uomini” e “capelli simili a quelli delle donne”, dunque antropomorfe, saliranno dall’Abisso alla fine dei tempi per torturare gli uomini.

La nuova identificazione con le locuste dell’Apocalisse appare pienamente giustificata dalla presenza nel dipinto (alla destra della Vergine per chi guarda) di San Giovanni, tradizionalmente considerato autore del testo escatologico per eccellenza. L’intuizione del Natali è corroborata in maniera solida dall’atteggiamento dal santo che, tenendo in mano un libro, vi accosta una mano nell’atto di indicare un passo con dito: non è azzardato ritenere che il libro in questione sia appunto l’Apocalisse e l’ipotetico passo cui accenna il Santo rappresenti il “vero soggetto” del quadro.

La critica ha infatti ricostruito una serie di elementi che tendono verso una comune matrice narrativa. Se è vero che la presenza e l’atto dell’evangelista alludono alla fine dei tempi, allo stesso tema farebbero appunto riferimento le locuste presenti sul podio e le nuvolette di fumo ben visibili nel dipinto che rappresenterebbero in questo quadro le esalazioni mefitiche dell’Abisso che viene serrato dopo l’Armageddon.

In quest’ottica si spiegherebbe anche la presenza sul lato sinistro del dipinto di San Francesco, al posto del quale doveva figurare originariamente un San Bonaventura, secondo l’originaria richiesta del committente, ovvero le monache del convento di San Francesco de’Macci. L’ipotesi è che il santo di Assisi esemplifichi coloro che rimarranno indenni, al termine del Giudizio, dalla “morte secunda”, ovvero la dannazione come la definiva nel Cantico delle Creature.

Dalla pallacorda nasce il tennis: a Firenze, non a Wimbledon

Il tennis moderno nasce certamente in Inghilterra, e Wimbledon è il primo grande torneo in cui vengono applicate le regole ancora oggi in vigore. Pochi però sanno che il vocabolo “tennis” viene utilizzato per la prima volta, a livello storico, proprio a Firenze, dove già nel Trecento si giocava l’antesignano del principale sport di racchetta, cioè la pallacorda.

Il tennis moderno nasce certamente in Inghilterra, e Wimbledon è il primo grande torneo in cui vengono applicate le regole ancora oggi in vigore. Pochi però sanno che il vocabolo “tennis” viene utilizzato per la prima volta, a livello storico, proprio a Firenze, dove già nel Trecento si giocava l’antesignano del principale sport di racchetta, cioè la pallacorda.

Curiosamente infatti, la parola “tennis” non ha origine anglosassone bensì francese: in Francia e in Italia infatti, così come in Spagna, si giocava già a cavallo fra il tredicesimo ed il quattordicesimo secolo ad un gioco molto simile al tennis odierno, ovvero la pallacorda, che faceva uso di una strumentazione e di regole molto simili a quella ancora oggi utilizzate per lo squash.

Cosa c’entra però, specificamente, Firenze? C’entra perchè è il luogo in cui per la prima volta compare in documento scritto, ancora oggi consultabile, una forma arcaica per indicare questo sport che poi, nel tempo, verrà modificata con il passaggio della Manica fino all’attuale forma di “tennis”.

Come ricorda infatti la stessa Wikipedia, la prima occorrenza della parola “tennis”, nella sua forma antiquata “Tenes”, si trova infatti nella Cronica di Firenze di Donato Velluti in cui si descrive l’evento che ne sarebbe stata l’origine: la visita, nel 1325, di alcuni cavalieri francesi a Firenze. Infatti, essi, giocando ad una versione evoluta dell’italiana pallacorda, avevano l’uso di avvisare colui che riceveva la palla gridando “tenez!” (in francese, “tenete!”).

Di seguito si riporta il passo originale (e subito dopo il medesimo in un italiano contemporaneo) della Cronica in cui il termine “tennis” (o meglio, tenes) fa la sua comparsa:

“Tommaso di Lippaccio fu cherico benefiziato oltr’a monti, bello della persona, e grande, ardito come un leone; vendè il detto benefizio e tornossi di qua essendoci venuti 500 cavalieri franceschi, che fu della bella, e buona gente vidi mai, e aveano grande soldo, tutti gentiluomini, e grandi Baroni, tra’ quali vidi uno, ch’era maggiore tutto il capo, e il collo, che niuno grande uomo, e ‘l piede lungo più di mezzo braccio, e quasi tutti furono morti nella sconfitta di Altopascio; giucava tutto il dì alla palla con loro, e di quello tempo si cominciò a giucare di qua a tenes… “(in un italiano di oggi suonerebbe così: “Tommaso di Lippaccio fu un religioso dotato di benefizio in Francia, bello di persona e di grandi dimensioni, nonchè coraggioso come un leone; vendette il suddetto benefizio e tornò in Italia in occasione della venuta di 500 cavalieri francesi, che furono gente bella e buona quant’altra mai, e piena di soldi, e di gentili costumi. Fra di essi ne vidi uno, che sopravanzava di tutta la testa e del collo qualsiasi uomo avessi mai visto, con un piede lungo più di mezzo braccio, e quasi tutti furono uccisi nella sconfitta di Altopascio; giocava tutto il giorno a pallacorda con loro, e fu in quel tempo che si iniziò qui a praticare il tennis”).

In pratica, l’uso di sentire i francesi che dicevano “tenez” porta il popolo fiorentino ad appropriarsi del termine per indicare questo sport, anche se con una storpiatura che sa di latinismo (in effetti in latino tenes=tieni).

Non dimentichiamo in proposito la grande diffusione che la pallacorda e sport affini hanno conservato nel tempo a Firenze: non solo infatti è presente ancora oggi il campo di gioco appositamente adibito, ossia lo Sferisterio delle Cascine, ma sino a fine Ottocento ne erano presenti altri due molto frequentati: uno alle Cure e l’altro fuori Porta a Pinti, purtroppo poi esclusi da successivi piani regolatori.

La città di Firenze è quindi sempre stata all’avanguardia, come dimostra questo aneddoto, nel recepire le novità dello sport o addirittura nel crearle, come dimostra il caso del tennis ma, ancora di più, quello ormai arci-famoso in tutto il mondo, del calcio, la cui denominazione deriva appunto dalla famosissima tenzone che si tiene ogni anno in Piazza Santa Croce dal lontano 1530.

Palazzo di Giustizia di Novoli vs Città Futurista

Il nuovissimo Palazzo di Giustizia di Firenze salta agli occhi di chi arriva a Firenze (e anche di chi ci abita), sia perchè si trova sul viale Guidoni, la principale “porta d’accesso” alla città, ma anche per quelle sue architetture così inusuali nella città che è stata simbolo del Rinascimento e, in generale, rispetto all’idea che siamo soliti farci di un edificio adibito a tribunale: sembra certamente uno dei grattacieli strampalati di ferro e vetro che siamo abituati ad associare alla Gotham City di Batman, città disegnata con chiari intenti di prefigurare una città del futuro della civiltà occidentale post-industriale.

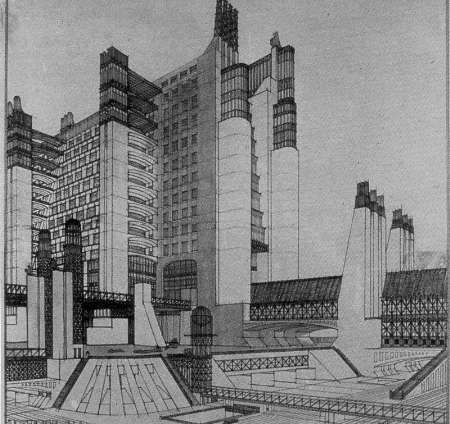

Rivederlo in questi giorni mi ha fatto ripensare ad una eccellente mostra sui principali esponenti del Futurismo, che visitai al palazzo Ducale di Genova agli inizi del 1998. La mostra, che si teneva dal 17 dicembre 1997 all’8 marzo 1998, proponeva fra l’altro l’opera completa di Antonio Sant’Elia, geniale architetto che, nella sua pur breve vita (muore nel 1916 sul Carso, a soli 28 anni, sul fronte che opponeva l’Italia all’Austria-Ungheria nel corso della Prima Guerra Mondiale), propone soluzioni avveniristiche per quella che immagina come “città futurista”.

Ecco la foto che ho rivisto in questi giorni e che mi ha fatto pensare al palazzo di Giustizia di Novoli:

Anche se, ad onor del vero, gli arditissimi edifici partoriti dalla mente immaginifica di Sant’Elia mi paiono di caratura ben superiore al nuovo Tribunale di Firenze, le assonanze stilistiche ed architettoniche risultano piuttosto chiare: intanto, nella scelta dei materiali, in cui il mix di ferro, cemento armato e vetro allude ad un concetto di ultra-modernità di una civilità occidentale iper-industrializzata e, in secondo luogo, certamente, per le linee diagonali e le geometrie aguzze che si lanciano contro il cielo, in un susseguirsi di guglie, grattacieli e ciminiere che ora come allora ci riporta alla mente le atmosfere cinematografiche della Marvel.

Ci sono anche, per contro, alcune differenze lapalissiane: il contesto, per principiare. Mentre il Palazzo di Giustizia di Firenze si erge pressochè isolato nella sua altezza in mezzo al parco di San Donato, e quindi spicca sulla superficie quasi piatta che si trova all’intorno, la città futurista di Sant’Elia propone un continuum di costruzioni che integra senza soluzione di continuità edifici, grattacieli, piani stradali, marciapiedi e gallerie/sottopassi, arrivando a prevedere un insediamento in cui non esiste “dentro” e “fuori” ed è invece possibile spostarsi rimanendo sempre all’interno degli spazi abitativi. In questo senso la città diviene per definizione “artefatto” integrale.

Altra differenza che salta all’occhio attento, è l’estrema anti-funzionalità delle forme e delle connessioni architettoniche dei volumi del Palazzo di Giustizia, in contrapposizione con l’iper-razionalismo insito nella concetto di efficienza esasperata che l’architettura futurista pretendeva in opposizione al caos funzionale dei centri urbani dell’epoca. Così come la Città Futurista risente positivamente dell’apporto razionalista tipico del periodo fascista (corrente in cui Sant’Elia si inserisce a pieno titolo), con i suoi concetti di “città pensata” ed aliena da ogni tipo di “spreco” in termini di linee, funzionalità ed efficienza, inversamente il Palazzo di Giustizia che, pur costruito negli anni 2000 nasce già vecchio su progetti che prendono le mosse addirittura negli anni ’60 del Novecento, risulta in un accozzaglia di volumi che, a fini meramente estetici, sacrifica la funzionalità e la praticità degli spazi, così importante soprattutto in un edificio di pubblica utilità: celebri sono diventate, nel giro di pochi mesi, e a titolo di mero esempio fra mille altri possibili, le stanze ad “angolo acuto” in cui è impossibile inserire convenientemente mobilio di sorta.

Chi volesse approfondire ulteriori curiosità sul nuovo Tribunale di Firenze, che è entrato di prepotenza, piaccia o non piaccia, a far parte della sky-line di Firenze, allo stesso modo del Duomo e di palazzo Vecchio, potrà leggere un articolo precedente specificamente dedicato al palazzo di Giustizia a Novoli.

La pensilina di Toraldo di Francia: un’epopea da Italia ’90 alla demolizione

Chi non ricorda la “pensilina di Toraldo di Francia”? Sicuramente molti la ricordano, soprattutto per averla sentita decine di volte in bocca all’allora sindaco Renzi, che inveiva contro quello che riteneva evidentemente uno “sfregio architettonico” alla bella Fiorenza, che doveva fungere in quegli anni da palcoscenico tirato a lustro per la sua folgorante ascesa politica. Si tratta della pensilina costruita sul marciapiede antistante il “fabbricato Viaggiatori” della stazione S.M.N. che fungeva fino ad anni recenti da Terminal per la maggior parte dei bus cittadini gestiti dall’A.T.A.F..

Per chi non la ricordasse, o non sapesse proprio di che si tratta, ecco come si presentava questa pensilina che in Via Valfonda, proprio all’uscita dalla stazione Santa maria Novella, fungeva da “diaframma” rispetto agli edifici sul marciapiede dove di trovava il McDonald (oggi c’è anche il Burger King all’altro capo, dove prima c’era la Stazione della Lazzi):

Ve la ricordate ora? Sono sicuro di sì…e probabilmente ricordate anche le file di motorini innumeri e di biciclette sciancate che l’assiepavano, le sue striscie di marmo bicolore sbiadite, i materassi che che la mattina testimoniavano come la notte si trasformasse in dormitorio per molti senza-tetto e i cumuletti di spazzatura nascosti alla meglio negli angoletti più riposti (ma neanche troppo).

E poi l’edicola dei giornali (quella c’è ancora assieme ai pini giganteschi) e il gabbiotto dell’Ataf dove i biglietti non li faceva nessuno perchè si faceva prima a pigliarli all’edicola adiacente…

E, ancora, i numerosi quanto immancabili graffiti ma soprattutto, infine, il doppio filare di pilastri scuri che sorreggevano la duplice pensilina.

Ora ve la ricordate, sì? Però non c’è più, perchè è la Pensilina stata demolita, a partire dal 9 agosto 2010, con un intervento arrivato dopo anni e anni di polemiche dovute sia al degrado che si era formato sotto le sue generose tettoie, sia per la supposta incongruenza architettonica che caratterizzava il modernissimo artefatto in rapporto ai “capolavori” prospicienti: da un lato le linee razionaliste della Stazione progettata dal Michelucci e dal suo “Gruppo Toscano”, dall’altro il gotico reverendissimo della basilica di Santa Maria Novella.

Eppure, non è durata molto: fu progettata in vista (e coi soldi) dei Mondiali di calcio “Italia ’90”, in occasione dei quali Firenze col suo stadio rappresentava una delle città in cui disputare le gare. La progettazione, affidata ad un architetto di un certo rilievo (Cristiano Toraldo di Francia, in collaborazione con Andrea Noferi) viene infatti principiata nel 1987 e terminata per l’appunto nel 1990.

L’opera veniva descritta come “un doppio portico [che] si divarica lungo le due direzioni – una parallela alla via Valfonda, l’altra al Fabbricato viaggiatori della Stazione – concluso alle estremità da testate che intendono riferirsi al contesto. Il lato porticato è riservato alle fermate, mentre sul lato opposto e nelle testate si trovano servizi commerciali e turistici. La struttura del portico è metallica, la copertura reticolare rivestita in alluminio; le colonne portanti sono rivestite da fasce marmoree bicolori analogamente alle architetture di testata, coperte da lucernari in vetro e rame”.

Tanto vituperata, bisogna rammentare a sua discolpa che il degrado e la fatiscenza in cui versava non erano certo colpa della struttura in sè, quanto piuttosto della mancanza di manutenzione, pulizia e controllo da parte delle autorità preposte anche se, per poterla più facilmente rimuovere, è stato facile convincere l’opinione pubblica che la pensilina di per sè “favoriva” l’annidarsi di situazioni di sporcizia e degrado: in pratica, si tratta di un caso unico al mondo: la pensilina trasformata in “untore” di manzoniana memoria.

E così, panacea di tutti i mali, è stata rimossa, liberando i grandiosi pini dall’abbraccio delle lamiere da cui spuntavano fino al 2010, ripavimentando tutta l’area e adottando il “pugno duro” contro ogni forma di sosta da parte biciclette e motorini. Di riconoscibile rispetto al “prima” c’è rimasta soltanto l’edicola (come già osservato), ed oggi l’area antistante l’uscita dalla Stazione lato via Valfonda appare così:

Curiosità nella curiosità, l’edicola che ancora oggi si vede là dove prima stava la Pensilina di Toraldo di Francia è diventata “abusiva” a seguito (e per effetto) dei lavori di risistemazione dell’area. Come riportato infatti nell’articolo di sitodifirenze.it, da cui è tratta l’immagine, il titolare dal 3 luglio 2011 non è in più possesso della Cosap (la Concessione di occupazione del suolo pubblico).

In pratica, una volta rimossa la Pensilina, anche l’edicola (che sta lì addirittura dal lontano 1966) è stata ritenuta “incompatibile” con il progetto di lavori programmati e di conseguenza ed è stato quindi proposto al sig. Lorenzo Ciampi (così si chiama il titolare) di spostarsi davanti al numero civico 2. Nelle more della concessione del permesso però, il Comune si è mosso per la demolizione dello storico chiosco, nonostante la proroga della Cosap promessa in data 7 luglio 2011.

Così, senza ancora l’autorizzazione per spostarsi, l’edicola si è trovata di fatto “sfrattata”, tant’è che la Polizia Municipale ha provveduto all’epoca a staccare la fornitura della corrente elettrica per “sollecitare” i titolari a sloggiare. Sicchè, l’edicola è rimasta lì, a resistere nonostante tutto, ma con l’improba difficoltà di dover chiudere all’imbrunire per mancanza di luce.

Della tanto vituperata pensilina ricordiamo almeno, mi sembra doveroso, due cose positive: il fatto che, quando pioveva a dirotto, chi usciva dalla Stazione aveva piacere di ripararcisi sotto, in attesa dei bus che all’epoca facevano “terminal” su quel marciapiede (e non era poca cosa, a pensarci bene); e poi quel nome ambiguo, ma straordinariamente evocativo che, finchè non ho approfondito la questione, mi faceva (e “Vi” faceva, ammettetelo…) pensare ad un monumento riferito ad un qualche re o nobiluomo gallico, con quel “Toraldo di Francia” altisonante ed epico, che sembrava assonare l’Orlando ariostesco.